ЖУРБА…

К 150-летию города Донецк.

“Как и всегда, я не называю ничьих имен, кто, плохо ли, хорошо, но с завидной легкостью двигали своими принятыми решениями огромно-неподъемные пласты Всемирной Истории. И, коль двигали, то, по результатам таких движений, и так все понятно.”

Из статьи “Исторические хроники Донецка. Год 2016.”

Говорить о Донецке в дни его 150-летия означает: делать это надо на много лучше, чем получалось до этого.

Потому что сегодняшняя полуторавековая особенность такого торжественно-исторического момента более, чем на половину, отяжелена, пригноблена…, насквозь пропитана Земной материализованной печалью. И ожесточившейся смертною памятью растревожена. И слезами человеческими, сверх меры просоленными, ни на мгновение не пересыхающими, окроплена. И горячим ветром свершившейся трагической неизбежности обожжена.

Не свезлось. Не удержали. С ног своих упали. Да и у кого сил таких исполинских, неземных-богатырских найдётся, чтобы потугами плотскими меряться с великой природной правотой!? Вот и вырвался степной ветряный бродяга из раскалённого жара степи Донецкой. Буйно-взволнованно, дико голосящей-воющей, денно и нощно, от боли лютой, ей причиняемой. Каждым комком глинисто-песчаной земли своей и по сей день рыданием непрерывным постанывающей… Думаю, именно, как пророческим предчувствием долготечения кровавой беды. Да людей-людишек, по-звериному алчных и свирепых, расплодивших её здесь соцветиями зловонно гниющей порочности, проклинающей.

Печаль… Неподъёмно свинцовым отчаянием неверия в будущее она безобразно разбухла. И, всё же, трудно выносимой сдержанностью где-то, и, предусмотрительно кем-то, неотёсанными брёвнами совестливости она подпёртая над землёй есть. Чтобы можно было бы выжить в блокаде. И не позволить переживаемому городом ужасу проехаться, окончательно, огромным катком трамбовочным, по холодно-рассудочным родникам его полуторавековой осознанности. Чтобы намертво вкатать её в преисподнюю. Чтобы заставить город забыть, что хранят ключи эти, многовековые родниковые, землю такую пядями чистоты Донбасской, первозданно самобытной. И как бы изощрённо ни вертелась вокруг безбожная бесовщина, никогда не даст вода родниковая подступиться вплотную к благоразумию изворотливой черноте. Каждый день дышащей в затылок здесь каждому. А водица неподкупная не даёт безгрешность Донбасскую опаршивить. И изгадить приносным словоблудием, как суховеем грязного надругательства, её многолетнюю историю. Последние пять лет которой, знаковый рубеж, начались в грохоте падения на Землю железного занавеса гигантской гильотины унизительного отвержения Донбасса. От всего другого мира. Что иначе, чем пять лет уже пережитой Донбасской блокады, и не зовётся сегодня.

Режут слух эти слова. Трудно выносимой коростой скопления в Донецком воздухе ежедневной пороховой горечи. Въелась она, ядовитой чёрной сажей пережитого ужаса, втисалась в осунувшееся и посеревшее от многолетних переживаний лицо города. Оно – это его улицы и дома. Переулки и проспекты. Люди. Они, бОльшая часть их, здесь сегодня убогой дряхлой жизнью существуют.

Замечаю в последнее время, как же много глубоких морщинистых трещин появилось на городском асфальте. Я — не о тех, что неоднородно, кое где, заплатаны чёрными, непременно рассыплющимися в ближайшие годы заплатками “сахарных” обещаний, во имя нашаманенного свершения чего-то, сказочно-волшебного. А говорю о спутанных между собой паутинах. Ставшими признаками хронических разрушений. Всё быстрее и быстрее расползаются они во все стороны света провалами развращающего мозги цинизма.

Образцово наглядно, ну прямо учебное пособие, увиделось мне, по случаю, его классическое проявление:

— Вы ждёте меня? – Принуждаемая наивностью вежливой провинциалки склонилась я в глубоком приветственном поклоне перед человеком мужской стати, сидящим во главе солидного полированного стола. В кабинете бюрократически освящённой святости. Метров пять высотой, длиной-шириной – ОГО-ГО! Одним словом, в пространстве, деловО оприходованным командировочным варягом-“философом”. Приезжим носителем новой, точнее — обновлённой идеологии. Добровольно и со знанием далеко ведущих лично-карьерных перспектив взвалившем на себя “непосильную” ношу нового праведника. Подкрепив её обретённой в прежних годах готовностью впаять в прокрустово ложе исторической кровавой встряски пустозвонные головы-головешки, так и тянет к Высоцкому, неразумных хазар.

— Вас…? — Вальяжно приосанился “философ”, за своим временно-командировочным столом. Но и раздражённо-презрительно скривился. При виде меня. По причине напряга. Который надо было, глотая слюни, выпячивая при этом сильно вперёд пухлые губы, пережить. Вернее, переглотать. Постукивая пухлыми пальчишками обеих рук о поверхность кабинетной деревянной стойки, о четырёх добротных ножищах. Посматривая своей сытой физиономией то на меня, то на широкую глубокую тарелку, стоящую перед ним. Доверху наполненной ядрёной клубникой. Ягодка в ягодку.

Не торгуются в сезон о таких клубничных лакомых штучках в цене. На центральном городском базаре. Перенасыщенном чудными запахами вкусно-восторженно вызревающего южного лета. Никаких скидок! Никому! Идёт год 2015. Повторяюсь, расцветает-плодоносит Донбасское лето. В одновременьи с постыдным вживлением в атмосферу всеобщего морального удушья признаков жестокого смертоубийства. После разгромной революции. Случившейся где-то за горизонтом. И поделившей землю, вместе с днями и ночами, на сутки, давно прошедшие. И наступившие. Не для всех – одинаково.

Второй год, как стали руинами Донецкие окраины. И столько же, как онемел, захлебнулся в параличе незнакомого безмолвия центр. И почернел. Особенно густо — с наступлением времени комендантского часа. Когда впадает город в мрак городского безлюдия. Когда кое-где освещаются светом электрических лампочек окна в многоэтажных домах. Тогда, снедаемая муками ещё не въевшейся в мозги оторопи, заметила я: тусклым и ненадёжно вероломным кажется подобный, сомневающийся в силе своего сияния свет. Такой, слабо мятущийся, в подёргиваниях устоявшейся безнадёги, — всегда склоняет к конформистской мысли о затяжной тоске. Такой свет, когда светящихся лампочек в наступающем на город вечере катастрофически мало, он всегда силком приводит мысли в незнакомые тупики уныния. Но весьма благоприятным, в таком унылом свечении, свет этот есть. Когда власть тьмы разгульно бесчинствует беспредельным хаосом на городских улицах. Вот-вот. То самое время и случилось — когда во всю заработала-закудахтала кузня местного “здравомыслия”. Забренчали под чьими-то уверенными пальцами, во всю ивановскую, долго молчавшие струны протолкмачивания в головы стадного людства параграфов новых учений. О жизни. Во времена перемен.

До бесконечности можно говорить об этих экстремально опасных опытах над людьми.

Да, собственно, прелюбопытная заметка, пять лет только по этому поводу и говорила. Но вот каким был дан мне ответ, в 2015 году, субъектом-носителем “мозгового просветления”. На мой вопрос:

— Нет. Совсем вас не жду. – Его мелкие глазки-буравчики неприятно колко потыкались в моё естество. Давая мне понять, как нежелательно моё присутствие в ауре его хозяйско-кабинетной налаженной жизни. В красивом, построенном на века кирпичном здании. В самом центре Донецка.

И далее. В режиме текущей блокады: вяло/бурно, или кому – как. А клубничка сочная, ягодка десертная… Ну…, что-то всегда приторно-сладкое от неё и исходит. Как, к примеру, от слов — сладкая жизнь. Неприятно засвербело в ушах? И туда сладость докопалась? Да чего здесь стесняться, война всё спишет.

А потрапезничать, от пуза, всегда охота.

— Да что вы!? – Воскликнула я сконфуженно. И опять, по наивности, искренне-доверчиво, разволновалась. — А мне услышалось, что пробел чрезвычайно неприятный ныне наблюдается в информационно-новостном поле. Каждый день в новостях… Как задумался закордон глубоко, местами — глубочайше, о кошмаре нашем, Донецком. Консолидироваться бы, ату, ребята… А у меня книга издана. О пережитых ужасах первых месяцев блокады. В город один хороший пригласили. Книгу представить. Из первых уст, как сказали, поведать обо всём…

— Как же здорово, что пригласили! – Мгновенно оживился мужчина. Даже развеселился. Улыбаясь, чему-то, понятному только ему самому. – Вот вернётесь на белом коне, тогда и поговорим. – Он встал. Намереваясь протянуть мне для рукопожатия свою холёную руку. Было видно, довольный уместностью произнесённых им слов. О белом коне – особенно. Впечатляюще-волнительным становится здесь образ. То ли кобылы. То ли жеребца.

Но лучше бы “революционер” не вставал со своего стула. Омерзительно неприятно было смотреть, каким гнусным и приторным может быть человеческое лукавство. Хотелось бы сделать акцент на мужской принципиальности. Переходящей в смелое мужество. Закономерно-незаметно, в стОящем рассказе. В моменте, по-настоящему, революционном. Да… С такими глазами, бегающими и что-то выискивающими, а то и просто, гнусно кусачими, никогда тебе, человек-двояко-мыслящий, не стать вторым Павкой Корчагиным. Или Горьковским Данко. Или, хотя бы жалким подобием лётчика Маресьева. Потому что взгляд человека, идейного и осознающего свою особенную роль в происходящем — страшно разрушительная, кровавая блокада большого города…, — он всегда горит жаром чистых, как слезы младенца, желаний. Он всегда пробивает силой своей мужественной убеждённости мрак тьмы. Он – сильнее, чем сталь. Он – выносливее во сто крат, чем даже мысли, его рождающие.

А так… Только и посветлело тогда, ало и немного. В просторной комнате. От ягод, сочно и сахарно беспечно вызревших в тот год под Донбасским солнцем.

…Но вдруг… Каким-то спёрто-прокислым показался мне воздух в кабинете. Больно сдавило в груди. Какой-то безобразно-жуткой увиделась мне клубника в тарелке. На бессмысленно огромном столе. Как притихшая в многоягодном концентрированном пороке отрава. Пару лет с того дня, запомнилось, не могла даже смотреть на клубничные ягоды. Точные слова: пробивало насквозь. При одном только упоминании о клубнике. Передёргивало током омерзительного отвращения. Стоит ли уточнять, к чему? И, во исполнение всех ступеней такой осмысленной реакции, будоражило память угрюмостью тогдашнего собственного бессилия… Только и могла, что крепко, что было сил, сжимать кулаки свои от переживаемой, как заразной, пакостности…

Всё же она передалась мне. Через рукопожатие. С познававшим лихолетье Донбасской трагедии посредством отборно-базарного вкуса местной ягоды — клубники.

Но рука его… Вялая и ненадёжная… Скользкая и безвесная, как амёба недоразвитая… Одноклеточная. На такие — и в благополучии не опираются.

Много воды родниковой понадобилось. Чтобы избавиться от ощущения омерзения, пережитого, годы назад. Хотелось поскорее о нём забыть.

Никогда, чувствую, не получится. Рубец в памяти остался слишком заметным.

А вкус клубники на Донбассе – это вкус детства. Всегда он культивировался в любой местной семье не как деликатесная диковинка, а как полезная и здоровая ягода. Которую первым делом на дачах своих дончане сажали, как только ими обзаводились.

Дача – земля – Родина. Пять лет, как клубника недоступна большинству семей. Во многих — забыли о своих дачах. В пригородной горячке пятилетнего кровавого противостояния они рассыпались на множественные металлические составные. До гвоздей использованных, погнутых. Исчезли. И заменились скрежетом эмоционально затянувшегося осмысления всего происходящего. В котором служением идее стало стоить денег. Вполне ощутимых.

Год 2019. Что изменилось?

Придерживаясь последовательности начатого повествования. Из города хорошего, год 2015, вернулась. Обновлённой душевно. Воспрянувшей духом. Так как довелось пообщаться там с тихими интеллигентными людьми. Напряженно-взволнованно и с опаской ожидавших перед встречей со мной, что же я могу сказать. По теме, очень их интересовавшей. Понимая, что я была для них в тот момент достоверной и важной частью очень интересовавших их новостей, присутствовавшие на встрече со мной, перебивая один другого, понемногу смелели. И начали задавать мне вопросы. Поразившие меня наповал ожившим эхом со страниц моей книги: это правда, что в Донецке погибают мирные люди? Это правда, что выехать из города невозможно? А, если и возможно, то только проходя досмотр на блокпостах? Это правда, что город сейчас голодает? И на какие средства люди живут? И правда, что пенсионеры одни в Донецке остались?

…Печальная слава терзаемого кроваво-расстрельными пытками города. То, о чём только где-то слышалось. Но не виделось по сути. В общем, всё то, что было людям, как бы, известно из новостей, в одну-две минуты телевизионных роликов расплёскивавших по экранам телевизоров. Но во что им было очень трудно, почти невозможно поверить. Так как, не состыковывались в их головах понятия: мирная жизнь столицы и одновременно громыхающая по всем правилам война. В хорошо знакомом, любому думающему человеку, по своему названию, городе. Близок он им был и понятен подробностями его страшно переживаемой, на расстоянии сотен километров, трагедией. Потому что ещё не до конца разорвались нити всего того, что неистово-прочно связывало когда-то одну огромную общность людей. Граждан единой страны.

Отвечая на вопросы, я крепко прижимала к груди своей книгу, написанную в первые месяцы Донбасского кошмара. И, заново переживая недавнюю жуткую быль, обострённо-болезненную, старалась акцентировать внимание людей на одном, очень важном моём убеждении: я не была и не есть частью новостей из Донецка. Мой город – моя выпестованная его свободолюбивым и волевым духом судьба. И вижу я его, и слышу сейчас голос его, в это непростое и страшное время, вполне возможно, по-особенному. И понимаю я свой город так, как понимают страдания близких тебе людей.

— Слушай, а почему не говоришь, как не вяжутся в моей голове все эти новости? – По-простецки обратился ко мне мой давний знакомый. – Я же – народ? Вот и говори о нас.

— Это как понимать…?

— А вот так и понимай. – Мужчина оживился. – Показывают турнир какой-то, соревнование по телевизору… А внизу – строка, мелкими буквами бежит: за день столько то раз обстреляли такие-то населённые пункты… Мины крупнокалиберные летят… Есть разрушения. Количество жертв уточняется. Мне стыдно становится, невыносимо стыдно, что живу я другой жизнью… И вообще могу беззаботно перед телевизором сидеть. И ждать, когда уточнится число жертв… Своими жизнями нас, трутней поганых прикрывающих. И так каждый день. Без исключения. А после турнира рекламу гонят… ты её смотришь!? – Он сосредоточенно-мрачно на меня уставился.

— Не смотрю. – Отрезала я. Тем более, что так оно и есть.

— А видела ты эти миссии благотворительные? Вылазки, как их ещё называть…, на рубежи огня? С порошками стиральными. И всё стрекочут и стрекочут на камеру… Один позирует, другая… А душу как выворачивает наизнанку, когда видишь людей, в резиновых мыльницах на ногах, на несколько размеров больше нужных. В изношенных одеждах. Плачут они и плачут… И женщины, и мужчины… Руками своими разводят…, показывая остатки жилищ своих. Бедные люди. Изначально. Под обстрелами каждый день Нищие. А салюты? Что про салюты скажешь…!?

Скажу, что про салюты только ленивые в Донецке не говорят. Понимают люди, сколько денег с такими “развлечениями” сгорает, за просто так, в Донецком небе. В Праге, распространили новость — решили вообще отказаться от салютов, с фейерверками вместе. Мотивация – внимание! – оглушающие взрывы петард пугают птиц и домашних животных. Это обеспокоило местную мэрию. Действительно, на генетическом уровне животные не выносят звуки выстрелов…

А что же в Донецке? В городе превалирующей пригнобленной человеческой старости. Где, бывают такие дни, в аптеках наблюдается недостаток препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Или в продаже – только бесценные коробочки с таблетками, ценой в треть местного пенсионного пособия. Одна коробка.

Где логика, оправдывающая расточительство в убогом существовании? Или о людях предпочтительней вообще не говорить? Зачем выходить за рамки тщедушной предосторожности…

Да в один из недавних вечеров гремело так отчаянно над Донецком, что казалось, опять обстрел начался. Только через свой личный опыт пережития-осмысления таких “острых”, по-новому, местных развлекательных ощущений можно понять, о чём, на самом деле, идёт речь. Когда в 2014 году, во время обстрелов, погибали престарелые сердечники. Когда начался прецедент насилия над старостью.

А мэр современной Праги беспокоится о животных. Шутит он, что ли?

А жизнь Донецкая, ужаснее, чем слова этот кошмар жизненным глубоким смыслом наполняющие, продолжается. Стоят часами люди на городских остановках. В ожидании троллейбусов и трамваев. Сарафанным радио, бедолаги, оповещённые: по две-три машины бегают на каждом маршруте. Потому что убегают, пятки их сверкают, из профессии водители. Троллейбусов и трамваев. Невозможно жить с ничтожно мизерной зарплатой. Чтобы вписаться в замкнутый круг блокадного безумия. Где одно страдание не исчезает само по себе. Но мгновенно порождает другое. Все, одновременно страдающие, как явь фантастической планеты. Родовыми потугами намеревающейся разродиться однажды явлениями хоть какого-нибудь счастливого удовлетворения. И не могущей это сделать, в силу абсолютного людского пренебрежения друг к другу. Замешанного на бесперспективности будущего.

Троллейбусов и трамваев – практически нет. Но поганят воздух выхлопные газы из выхлопных труб автобусно-металлического реквизита, родом из середины прошлого века. Именно такой экземпляр, с мятыми, много раз закрашенными боками, пропыхтел на открытии нового автобусного маршрута в близлежащем городке. Люди – выли от радости. До этого километры пешком наматывали. А теперь – в битком набитом салоне престарелой автобусной каракатицы и пешком постоять приятно. Только без сантиментов. По выходным дням – и маршрут выходной.

…

— Добрый день! – С улыбкой. – На каком языке желаете общаться?

Так обращаются к людям в любом государственном учреждении в Канаде. Выбирать можно из двух официально признанных языков – французского и английского. И, чтобы ни довелось в этой стране купить, сопроводительная аннотация к покупке всегда прописана на этих двух языках: французском и английском. Лекарства, инструкции по сборке мебели, косметика, продукты. Всё. Абсолютно всё сопровождает своё движение в русле Канадской жизни на двух языках.

Родословная человека – преемственно-наследственная череда всех членов его рода.

Биография города – люди, вершащие его историю.

Говоря о Донецке, нельзя умалчивать все особенности его трансформации. С момента появления здесь первых поселений. До пика в дне, который означен Днём его 150-летия, последнее воскресенье августа. В этом, 2019 году, 25 августа.

Трудовая история миллионов работяг. Подгоняемые могучей силой соблазна хорошо заработать, съезжались сюда, на Донбасс, со всех концов необъятной суши бездомные и обездоленные. Люди, со сложившимися судьбами, в подземелье, за углём, не полезут. Но полезут те, кто найдёт в себе силы, или жилистый кураж, чтобы отважиться на тяжёлую жизнь. Себе и своему роду. По причине полнейшей безысходности и бесперспективности своего жизненного существования.

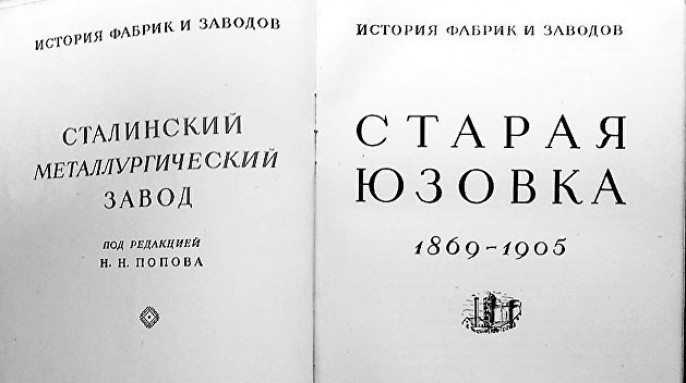

Так и ведётся, что с первых дней истории Донецка, в прошлом Юзовки и Сталино, горожан называют гопниками. Как низшую подкасту человечества. Подразумевая неспособность таких людей просветляться и облагораживаться. Предназначение которых – давать уголь стране. Пахать. По-скотски.

В той стране, которая, в свою недавнюю бытность, подкасту эту всеми силами благородила и просветляла, трудовыми лозунгами и праздничными маршами, во славу трудовых побед, жилось шахтёрам-металлургам относительно хорошо и почётно. Ещё и потому, что слишком сильны были в той стране патриотические узы. Надёжно и крепко они выковывались рабочими руками в подземелье шахт. И поддерживали задорное вдохновение нужности стране рабочих профессий. Интернациональных, по сути. Потому что такой была страна, в которой интернационализм был одновременно и патриотизмом.

Разлад системы начался, как и весь разрушительный бардак в валившейся со своих ног державе, незадолго до её распада. Перестройка мозгов, под треск уничтожения всего былого. Цена вопроса – признание физической ненужности второсортных копателей подземных нор. И еже с ними. Так и не определившимся, на официальном уровне, с языком своего общения друг с другом. Хотя, усреднённый юморной суржик и до сего часа спасает. Но третировать человеческую свободу за это – верх ещё одной разновидности цинизма.

Всегда многоязычным был Донбасс. Как и Америка, и Швейцария. И Канада. И всегда – на задворках цивилизации маячил. В отличии от Америки и Швейцарии. И Канады. И означает это только одно – огромный пласт сформировавшейся на протяжении 150 лет Донбасской идентичности представляет собой пирог. О многих коржах. Не имеет значения, какой корж в таком многослойном единстве важнее. Важно, чтобы все коржи плотно прилегали к друг другу. Пропитываясь кремом взаимопонимания.

Не ущемляя исконные права народов Донбасса, выдюживших до своего стопятидесятилетия, можно было бы определиться здесь и с языками. Всегда козырными картами были они в руках прохиндеев, карабкавшихся по лестницам своего успеха. К той ветке, на которой венки лавровые кладут на головы. И обретши такую награду, мгновенно забывали, убогие псевдобоги, в каких скотских условиях живут те, кто благословили их однажды своей многоголосной поддержкой к Земной святости. Оставались только, после всегда скандальных выбиралок, великий обман современной жизни, их лживые физиономии на болтавшихся месяцами огромных плакатах. На самых видных местах в нищих шахтёрских посёлках. Где вода в квартирах — по 2-3 часа в день капает. Где дороги – трудно проходимый хлам неизведанного космоса. Где замена лампочки в вонючем подъезде непременно сопровождается письменной благодарностью за подвиг ввинчивания электрического светила в запылившийся патрон. А высший пилотаж – челобитные поклоны на видеокамеру местному бездельнику. Отвечающему за дело это. Вспоминающем о лампочке раз в несколько лет.

В новостях вечерних такой сюжет – начало всех начал.

И вопрос… А засветится Ваше лицо от счастья? После того, как узреете на бутылке с пивом радостную здравицу в честь юбилея Вашего города. Пиво в Донецке, действительно, льётся рекой. Особенно — у реки, что Кальмиусом зовётся. Чем больше пьешь, тем больше пить хочется. А потом, без конфуза, и в туалет любителям заздравного напитка охота. Он рядом. Необустроенно стихийный. В кустах прибрежных. Или в парке. Что предшествует речному прибрежью. В сырую погоду очень явственно запахи туалетные насыщают Донецкий воздух. Раньше, до войны, когда работали заводы и шахты, смрад, вперемешку с запахом протухших яиц, уверенно удерживался в местной атмосфере своим гнилым удельным весом. Теперь – физиология человеческая доминирует.

И ещё зловонье гниющей рыбы на берегах реки. В преддверии юбилея её было настолько много… Или жахнули чем-то в глубине, или слили что-то в водоём запретное. И чайки, охотницы за дармовщиной, прихлопотали своими крыльями издалека. Учуяли тухлятину. Лакомились, наверное, неделю. Одним словом, причина гибели рыбы – и сегодня для любителей пива загадка.

— Да каждый год такое у нас. – Сказала одна бабушка. – Я хожу по берегу, собираю самую большую. Жарю, варю. Мы с дедом несколько дней рыбу едим. А покупать – нам не по карману.

— Господи… Она же отравленной может быть…

— Да кто же её отравит? – Смеётся бабка. – Рыбу в реке травить – себя изничтожать.

И ты, бабуля, наивная… До невозможного. Изничтожают, бабуля. Думают, что справились с ненужными отходами. Такую славную реку Кальмиус изгадили. Когда-то –протяжённостью до 200 километров. Да и десяти, от силы, лет не пройдёт, как останется от такого местного водного богатства, о котором многие города могут только мечтать, одно заиленное зловонное болото. Как памятник жлобской бесхозности.

“Вернемся на несколько веков назад. Во времена расцвета казачества на территории Украины река Кальмиус в Донецкой области использовалась не только для рыбного промысла и купания. Существовала традиция, впоследствии ставшая законом, говорящая о том, что за каждые 5 верст реки был ответственный человек, который в основном занимался ее очисткой. Этот закон просуществовал вплоть до отмены крепостного права в 1861 году.

Отношение к выполнению этих требований не было простой формальностью. Если вверенная тебе территория реки была чем-то замусорена, если не было свободного прохода судов по этому участку – с ответственного могли очень «серьёзно спросить».” Из ВИКИПЕДИИ.

…На войну сегодня всё можно списать. Но когда война становится огромной хронической язвой на теле городе – это уже сложившаяся таким образом жизнь. Такой, одним словом, она и была. За многое долго — до войны.

…

Клубника, земля, Кальмиус, Донецк – Родина…

Тоска невероятная. Когда видишь, как поганится это богатство ногами чужими. Раздирается руками загребущими. Очерняется словами никчемными. Всё далее ввергаются эти ценности в темницу попранной духовной культуры и нравственности. Где-то –явно, а где-то – и косвенно, называя местных старожил людьми-продуктами на корню изжившей себя системы. И, уже заявленный цинизм другого порядка, самого кощунственного: только с уходом этих людей возможен переход к новой жизни. Переход к построению настоящего демократического общества.

Не того ли, где танцуют на шпильках в Ленинке? Где с хохотом удовольствия вскармливают акулам тело друга, по кусочкам. Где у мусорных ящиков можно увидеть горы выброшенных книг. Где, постыдно пресмыкаясь перед заокеанским гостем, выдвигают министра культуры(!) быть гидом для варяга, однажды оказавшимся в столице. Чтобы похвалиться перед сконфуженным иностранцем (ёлки-палки! а меня здесь так знают!?) народной многовековой праведностью. Чтобы восхитить воображение совсем не глупого человека достижениями многонационального и многострадального народа. Неразрывными узами связанного с Донбассом.

Где новость о восстановлении движения поездов на железной дороге подаётся с ремаркой: теперь такой поезд-электричка будет очень удобен и для пенсионеров. Уточняю: ежедневно, в порядке своих очередностей, направляющихся на блокпосты. С дальнейшим продвижением за новый блокпостовый кордон. Вперёд! Куда же ещё, как ни за своими пенсиями. Эти частные человеческие истории – позор всего человечества…

Как и некогда — слово донецкие. Обобщавшее, не самым приятным образом, коварных, лживых изворотливых выходцев из Донбасского региона. Сделавших своими деяниями непримиримыми, люто озверевшими врагами граждан одной большой страны.

Мне абсолютно всё равно сегодня, кто как назывался. Тем более, что ничем хорошим в истории те/эти люди не отличились. Не волнует и как называется они теперь. От перемены мест слагаемых их сумма не меняется. Но так печально, журба – это по-украински – печаль, ознаменовались пять, прошедших в Донбасской истории, лет…

Не самых лучших в Донецкой, 150-летней истории.

…

Донецк! Мой город славный!

Да и пусть живётся тебе дальше так, как положено природой жить большому трудовому городу. Не верь тому, что с уходом людей, тебя построивших и полюбивших тебя, как своё родное детище, жизнь твоя станет лучше. Нет. Только чувство товарищеского родства спасёт тебя от полного разрушения. Родство такое, испытанно-проверенное, не появляется среди людей по чьему-то приказу. Оно, как искра Божия, зарождается в человеческих сердцах. Когда смягчаются они осознанием боли потерь и утрат. Которые искалечили-изувечили твои, Донецк, окраины. И почему-то охладили и обеспамятовали умы. за трагедией твоей наблюдающих. Всё ещё не в силах разжечь в людских душах огонь истинного человеческого сострадания. Его не бывает, когда одни живут в унижении и мытарствах. А другие, высокомерно одаривая униженных подачками со своих ломящихся от яств столов, дуреют от удовольствия жить сытой жизнью.

Проливаемая человеческая кровь на твоей, Донецк, земле, есть мерило отпущенных тебе страданий. Трудно изменить мир, в котором отгораживаются от них стенами блокады. Снести их очень трудно. Но и жить в ожидании чуда – не легче.

А война, в цену которой заложены и человеческие жизни, по-видимому, мало, что стоящие в современном социуме, когда-то всё же должна иссякнуть.

Знать бы, когда это случится в твоей судьбе…

С уважением, Людмила Марава. Донецк, 25 августа, 2019 года!!!

P.S. Уверена. Война обязательно иссякнет.

Из недавней статьи моих Донецких хроник:

…Я очень часто пытаюсь представить себе отповедь Владимира Высоцкого на трагические события на Донбассе.

…Убеждена, что “животом по грязи” дышал бы Владимир Высоцкий новостями из стонущего от всех своих ран и пробоин Донбасса, отдаленно-задумчиво мерцающего в безвременье исполина, блуждающего степного призрака, четвертый год подряд…

22 января, 2018 года.

Оставить комментарий